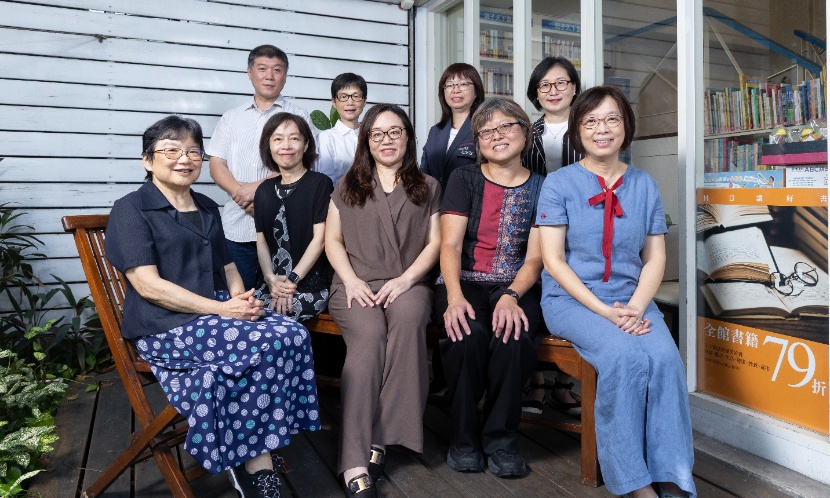

(觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉/綜合報導】2023年台灣新生兒數創新低,面對少子化衝擊,兒童健康與發展議題日益受到重視。根據WHO統計,全球約6%至8%的兒童有發展遲緩現象,若能在3歲前及早發現並介入,大多能趕上同齡發展,甚至減輕障礙程度,促進動作與認知成長。但國內0~3歲早療比例偏低,多數孩子在3~6歲才被發現,錯失黃金介入期。顯恩慈善基金會致力於早療推廣、照顧弱勢、關懷生命以及推展永續教育,與康健雜誌共同舉辦「2025兒童早療專家會議」,集結產官學民力量,聚焦如何讓極早療更有效、讓每個孩子都能被早一步看見。

推動兒童權益實現:守護每個獨特的生命

顯恩慈善基金會創辦人廖楓分享,「每個生命都非常珍貴,所以我創立基金會,希望特殊兒童從小生命發展就能得到幫助,得到他應有的權利。」廖楓期望透過這場專家會議的交流,找尋到打破都會區與偏鄉的家長對早療的迷思,並以家庭為核心善用可利用的資源,成為特兒勇敢邁向未來的後盾。

醫療不是唯一關鍵:家庭才是早療的核心

馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如醫師指出,台灣超過一半的發展遲緩個案在3歲後才被發現,專業人力不足的問題長期存在,造成許多孩子錯過最佳介入時機。陳慧如提醒,社會大眾對「早療」的認識仍有偏差:早療不只是治療或復健,而是「早期介入」,且最重要的介入場域其實是家庭。「以語言發展為例,若家庭環境缺乏語言刺激,孩子自然缺乏模仿學習的機會。若只是送孩子接受治療,卻忽略家庭互動,是本末倒置。」因此,家長增能訓練與家庭教育支持,應列為早療政策的首要任務。

家長力量最關鍵:父母影響力高出治療師12倍

中原大學特殊兒童家庭支持研究中心(家支中心)林初穗教授進一步強調,根據國外研究,父母對孩子學習經驗的影響力,是治療師或特殊教育者的12倍。「如果母親能敏銳回應孩子需求,兒童的發展就會出現顯著進步。」

偏鄉早療困境:社區據點成為希望起點

兒童發展早期療育協會秘書長陳順隆分享,「偏鄉地區資源分布不均、交通不便,導致服務的可近性低。」協會在偏鄉推動「社區據點服務」,以家庭為中心、以生活為本位,讓早療走進日常。同時,陳順隆也致力於推動「社區融合」,讓發展遲緩兒能走出家門、融入社區。「當孩子有能力和鄰居、店家互動,且社區居民對他們也有足夠的理解和包容力,未來孩子至少能在村子裡自立生活。」

語言發展從共讀開始:在日常作息中創造改變

臺北護理健康大學語言治療與聽力學系所童寶娟教授則從語言發展角度出發,強調1~6歲是建構閱讀素養與語言能力的關鍵時期,尤其1歲的「詞彙期」與2歲的「詞彙爆炸期」至關重要。童寶娟教授呼籲,教導家長新的語言互動技巧,是支持兒童語言發展的根本解方。

桃園經驗:從醫療整合到數位創新

桃園市政府婦幼發展局杜慈容局長以地方實例分享,桃園近五年6歲以下兒童發展遲緩通報件數超過1萬4千件,但其中3歲以下僅約6千件,顯示極早療仍待加強。

為此,桃園市推動多項創新作法,例如在資源不足地區設立社區據點,並導入數位評估工具擴大服務量能。全國首創的「桃園市婦幼衛生所」更建立完整的婦幼照護網絡,強化醫療與社政的協作。此外,桃園市與托嬰中心合作,為每位嬰幼兒提供全方位發展篩檢。杜慈容強調:「3歲前的每一步,都值得被看見與支持。」

政策新方向:以家庭為中心、社區為基礎

衛生福利部社會家庭署簡杏蓉組長表示,早療是一項跨領域工作,需要教育、醫療、社政與家庭共同參與。社家署的任務之一,是推動「以家庭為中心、社區為基礎」的服務模式,透過定點、走動式及到宅服務,讓孩子能在熟悉的生活環境中學習與成長。未來政策方向包括:將幼兒發展篩檢納入幼兒園評鑑項目,建立「兒童專責醫師制度」等,連結醫療與社福體系。